Die Innenstädte sterben? Man könnte es fast glauben. Immer mehr Traditionsgeschäfte geben auf, das Kaufhaus führt seit Jahren einen verzweifelten Todeskampf. Dennoch streben gefühlt immer mehr Menschen mit immer größeren Autos in die Citys und werden dabei von immer mehr ökologisch verantwortlich handelnden Kommunalpolitikern ausgebremst. Der Untergang des Einzelhandels und der Kulturkampf Auto gegen Fahrrad sind nur zwei Zeichen des Wandels, der unausweichlich ist: Die Stadt als Lebensraum ändert sich rapide.

Wie die Situation ist, und wohin die Reise gehen könnte, das untersucht ein Forscherteam um Professor Stefan Rettich und die Diplom-Ingenieurin Sabine Tastel vom Fachgebiet Städtebau der Universität Kassel. Ihr Projekt – gefördert von der Robert Bosch Stiftung – trägt den passenden Titel „Obsolete Stadt“. Mit dem Projektleiter sprach unser Autor Jörg Wild.

Obsolet heißt ja eigentlich überflüssig. Aber auch Sie sagen ja nicht, dass die Stadt als Lebensraum überflüssig wird. Was meinen Sie also mit dem Begriff „obsolete Stadt“

Stefan Rettich: Es gibt immer wieder Teile in der Stadt, die aus der Nutzung fallen. Und damit neue Nutzungen in eine Stadt einziehen können, müssen alte Nutzungen erst mal obsolet werden. Das ist Ausgangspunkt einer zirkulären Entwicklung, die wir für die Zukunft anstreben sollten, um weniger Ressourcen im Bausektor zu verbrauchen.

Städte haben sich seit 6000 Jahren immer wieder verändert. Geben Sie uns bitte mal ein paar ganz konkrete Beispiele, was aus Städten verschwunden ist – obsolet wurde.

Rettich: Eine sehr einschneidende, aber positive Zäsur war das Schleifen der mittelalterlichen Wall- und Befestigungsanlagen. Sie wurden durch fortschreitende Militärtechnik obsolet. Dort haben die Städte dann in ganz Europa Bürgerparks angelegt. Aus heutiger Sicht eine sehr innovative Nutzung, die zum einen gemeinwohl-orientiert war und bis heute gut für das Stadtklima ist. Die stärkste Wirkung hatte aber der Megatrend der Globalisierung, der auf vielfältige Weise Flächen freigesetzt hat. Denken Sie nur an die vielen Gründerzeit-Fabriken, die in Denkfabriken, Startups und sehr viel Kreativwirtschaft, aber auch in Wohnungen umgewandelt wurden. Ein weiterer wesentlicher Aspekt ist die Erfindung des Übersee-Containers. In der Folge wurden Häfen verlagert, damit sie von großen Containerschiffen angefahren werden können. Die ursprünglichen, stadtnahen Häfen wurden frei. Nur deshalb gibt es heute in Hamburg die Hafencity oder in Bremen die Überseestadt. Und auch aufgelassene Kasernen der Allierten dienten seit der Wende als Ressource für neue Quartiere.

Und heute? Was verschwindet jetzt? Und was heißt das für uns?

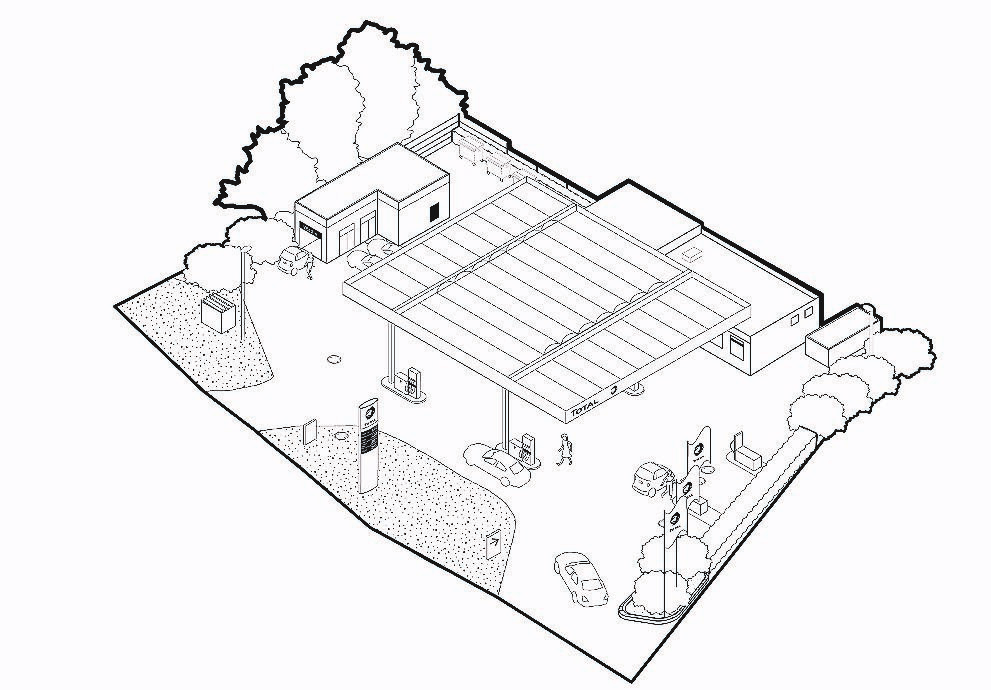

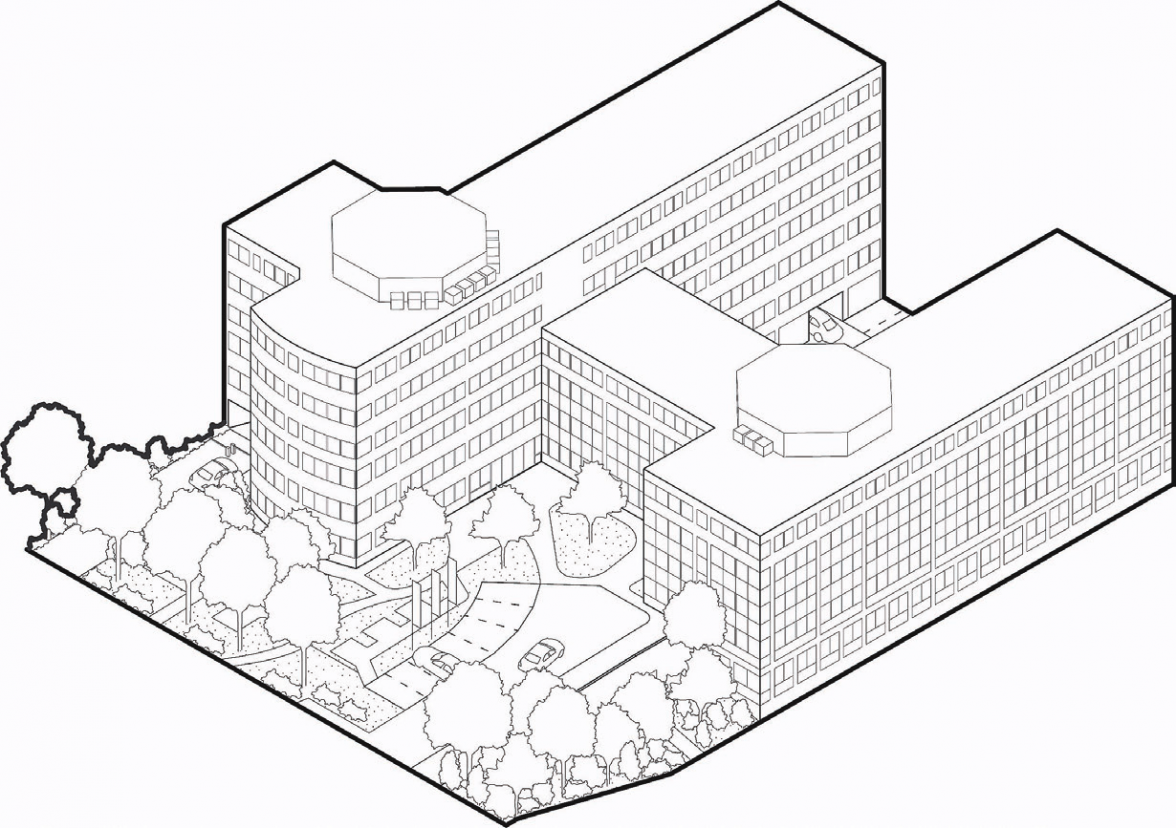

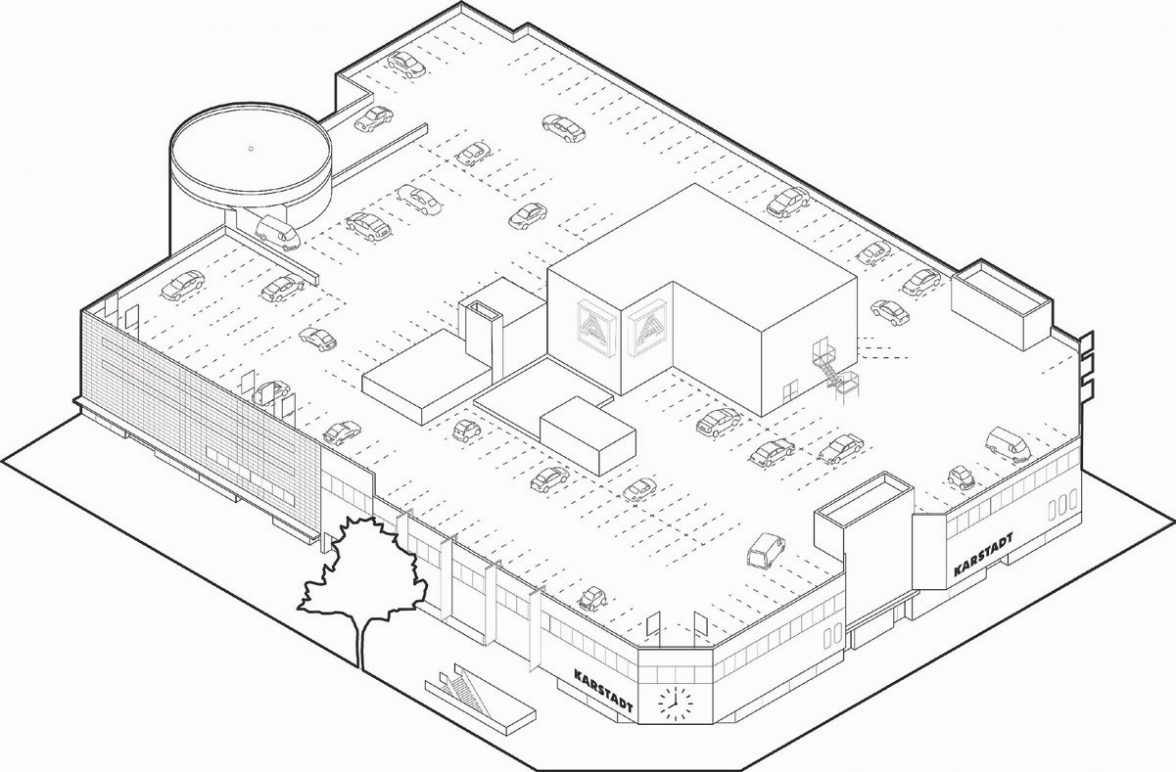

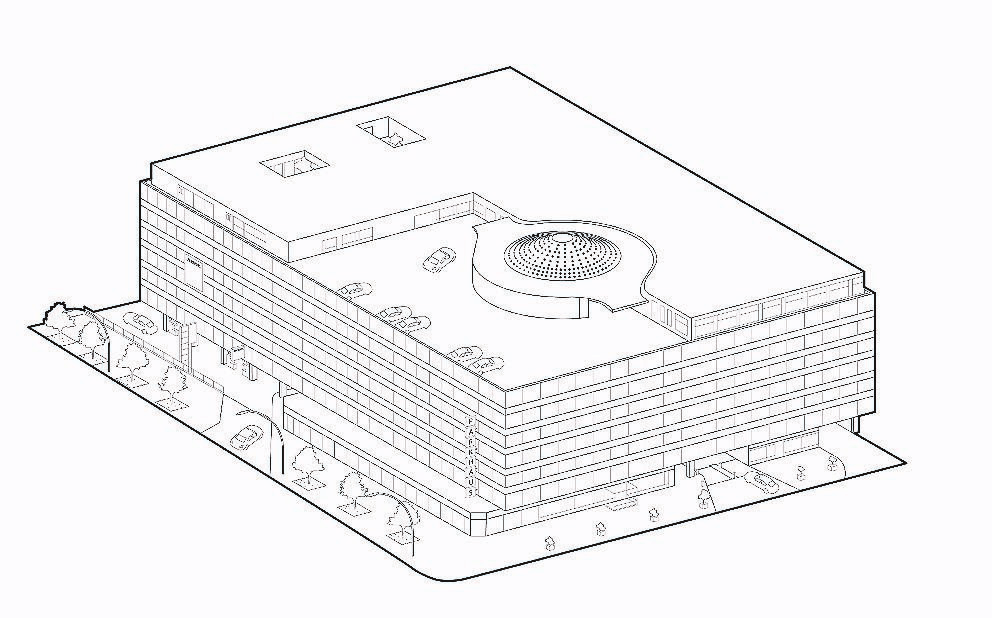

Rettich: Wir haben uns mit der Theorie der Megatrends befasst. Neben der Globalisierung wirken heute auch andere Megatrends auf die Städte ein – sogenannte Treiber. Da ist der Klimawandel, der uns dazu zwingen wird, die Verkehrswende zu organisieren. Damit steht der ganze Gebäudeparcours der autogerechten Stadt in Frage. Ein Beispiel: Jährlich gehen 600 Autohäuser insolvent. Tankstellen, Waschanlagen und so weiter laufen auch Gefahr obsolet zu werden. Zweiter Megatrend ist die Digitalisierung, die starke Auswirkungen auf Arbeit und Handel hat. Von der Industrie 4.0 wird eine effizientere Nutzung der Flächen erwartet und die Büronutzung steht wegen Homeoffice unter Druck. Beim Einzelhandel wird es durch den zunehmenden Online-Handel noch deutlicher. Dadurch werden viele Flächen frei – das klassische Ladenlokal, die Kaufhäuser und Shoppingmalls stehen sehr stark unter Druck, das hat die Corona-Pandemie wie unter dem Brennglas gezeigt und auch angeheizt.

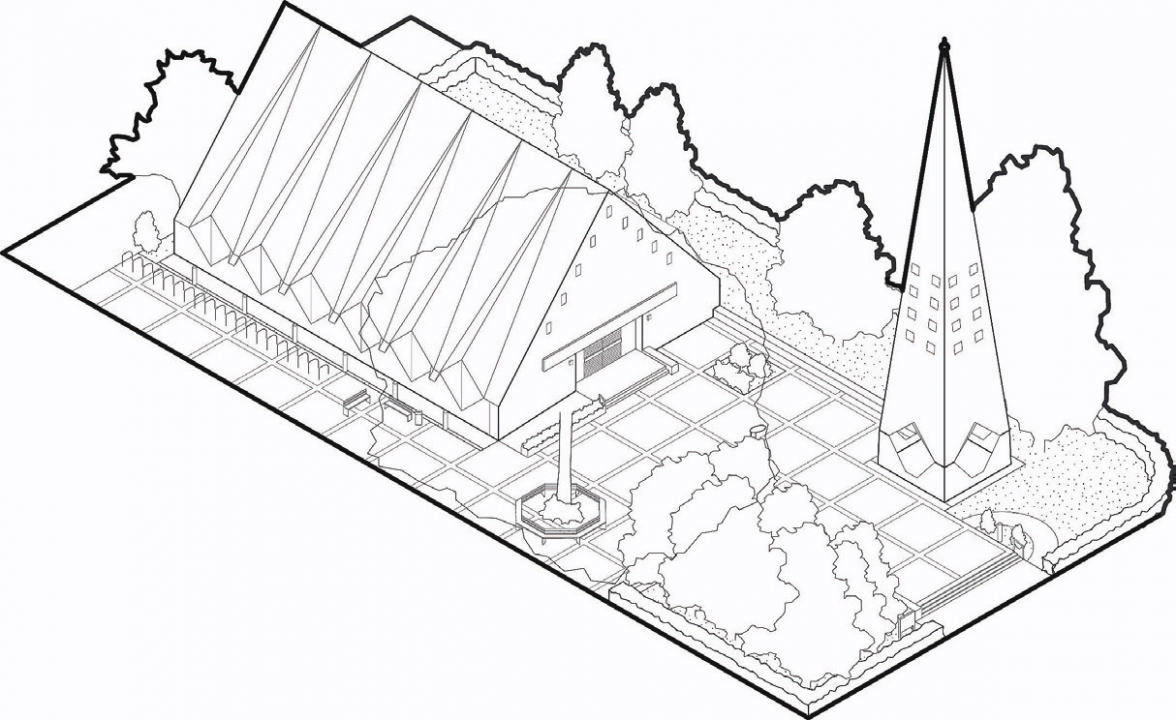

Als einen weiteren Megatrend haben Sie auch den Religionswandel identifiziert. Was hat Religion mit Stadtentwicklung zu tun?

Rettich: Der Wandel der Religiosität setzt die kirchlichen Einrichtungen unter Druck. Bis 2060 erwarten die Kirchen einen Rückgang ihrer Mitglieder um fast die Hälfte. Schon heute klagen die Kirchgemeinden in allen Städten, dass sie ihre Immobilien nicht mehr finanzieren und verwalten können. Ein gutes Drittel der Kirchen und Gemeindehäuser wird obsolet oder ist es schon. Und deshalb entwickeln die Kirchen jetzt auch schon Strategien, wie sie ihre Immobilien umwandeln oder zu Gunsten sinnvoller Nutzungen veräußern können. Dazu gehören auch die Friedhöfe. Wir haben extreme Überhänge: Mehr als ein Drittel ist deutschlandweit nicht in Nutzung, weil der Wandel von der Sarg- zur Urnenbestattung viel weniger Fläche benötigt.

Was hat es dabei mit dem Begriff „Gemeinwohl-Kompass“ auf sich?

Rettich: Grundsätzlich gibt es in wachsenden Großstädten zu wenige Flächen. Es gibt also einen Konkurrenzkampf um die Nutzung, den meist diejenige gewinnt, die das größte wirtschaftliche Potential birgt. Dabei haben gemeinwohl-orientierte Nutzungen natürlich überhaupt keine Chance. Wir wollen daher schon jetzt eine Diskussion über Gemeinwohlziele verankern. Flächen, an die man jetzt noch gar nicht denkt, sollten also nicht zwangsläufig der Spekulation anheim gegeben werden.

Kann man die Probleme der deutschen Städte generalisieren? Gelten für Hamburg und Hannover ähnliche Forschungsvoraussetzungen wie für Bonn?

Rettich: Viele Treiber gelten natürlich überall – aber in unterschiedlichem Maße. Hamburg und Hannover waren im Krieg sehr zerstört – und man weiß, dass solche Städte mit dem Wiederaufbau stärker auf einen autogerechten Ausbau gesetzt haben. Autoaffine Nutzungen sind deshalb stärker ausgeprägt.

In einem Zeitungsinterview werden Sie mit dem Satz zitiert: „Es wird um einen radikalen Wandel gehen, nicht nur darum, überall hübsche kulturelle Zwischennutzungen reinzuholen.“ Was meinen Sie damit?

Rettich: Die angesprochenen Megatrends setzen ja nicht nur Flächen frei, sie sind auch Treiber für neue Nutzungen, die in die Städte hineindrängen. Wir brauchen Flächen, um dem Klimawandel zu begegnen, Flächen für die lokale Energieproduktion, für Serverparks, Gründerzentren, vertikale Produktion, Nahmobilität, Vertriebszentren für regionale Produkte und natürlich für bezahlbares Wohnen. Wir müssen der bevorstehenden Transformation Raum bieten und schauen, welche neue Nutzungen in welche alten Hüllen einziehen könnten.

Sie sagen auch, dass sich Innenstädte zu kränkelnden Monokulturen entwickelt haben, in denen es oft nur noch darum geht, welche Straße jetzt noch autofrei werden soll, und warum sich leerstehende Bürogebäude tatsächlich rechnen. Das sind ganz schön kernige Aussagen. Sind die Städte heute wirklich schon so am Ende?

Rettich: Das habe ich so nicht gesagt, aber ich stimme dem im Grundsatz zu. Denn Innenstädte haben sich zu kommerziellen Gebilden entwickelt, denen eine Marktbereinigung guttut. Ein Beispiel: Das teuerste Grundstück Deutschlands liegt in der Münchener Fußgängerzone – der Kaufingerstraße. Dort kostet ein Quadratmeter Grundstück 160.000 Euro, das ist absurd. Diese kommerzgetriebene Entwicklung verdrängt alles andere, was sich nicht gegenfinanzieren kann. Es ist also ganz gut, wenn mal ein Büroturm leer steht. Dann müssen sich die Vermieter überlegen, was sie damit machen, und auch ihre Mietforderungen überdenken. Damit entsteht erst die Chance auf eine Mischnutzung mit Wohnungen bis hin zu – um nur ein Beispiel zu nennen – einem Mobility-Hub im Sockel, wenn sich die Lage dafür eignet.

Was müssen wir heute tun, um die Stadt zukunftsfähig zu machen? Eine Fahrradstraße hier und eine zusätzliche Außengastronomie dort werden das Problem der Stadt nicht lösen.

Rettich: Die ganz große Frage ist: Wie können wir dem Klimawandel die Stirn bieten? Die Mobilität ist eine zentrale Aufgabe dabei. Hier sagt man, die beste Mobilität ist die, die nicht stattfindet. Man muss die Quartiere in Zukunft nutzungsgemischter entwickeln, so dass die Fortbewegung zu Fuß oder mit dem Rad ausreichend ist. Man spricht auch von einer 15-Minuten-Stadt, in der man kaum mehr CO2 ausstößt. Wir hoffen, dass die Kommunen bei den obsoleten Flächen vor den Markt kommen und diese Flächen für das Gemeinwohl sichern und eine stärkere Nutzungsmischung einleiten können.

Wie kann die Stadt der Zukunft aussehen? Was fällt weg, was kommt neu?

Rettich: Ich glaube, dass die Stadt von morgen gar nicht so viel anders aussehen wird wie die Städte von heute. Wir hoffen, dass in bestehende Flächen neue, vielleicht auch ungewöhnliche Nutzungen einziehen. Eine Tankstelle beispielsweise, die unter Druck steht, weil E-Autos dezentral betankt werden, könnte auch ein Jugendzentrum beherbergen. Jugendliche nutzen ja jetzt schon gerne Tankstellen als Treffpunkte. Wir könnten also gemeinwohlorientierte Nutzungen in Gebäude bringen, wo man sie gar nicht erwarten würde. Damit entsteht kein anderes Stadtbild, aber ein anderes Nutzungsbild.

Die SZ schreibt in einem Bericht über Sie: „Städte haben die Wahl. Sie müssen nur endlich auch mal aufhören, den Verflossenen hinterherzuheulen. Besser, man verliebt sich neu.“ Stimmen Sie dem zu?

Rettich: Ja, eigentlich schon. Wir als Gesellschaft sind ja ein bisschen zu konservativ. Das hat etwas Gutes, denn unsere Städte verändern sich nicht so rasant wie asiatische Städte. Das hat aber den Nachteil, dass sich Nutzungsänderungen nur sehr langsam vollziehen. Wir sind sehr träge, und können uns nur schwer vorstellen, dass die Zukunft auch wirklich stattfinden wird.

Infos unter obsolete-stadt.net